2017年1月から施行された改正育児・介護休業法。

みなさんがお勤めの会社では就業規則の変更はお済でしょうか?

仕事と育児の両立支援に関しては、非正規雇用労働者の育児休業の取得促進や妊娠・出産・育児休業取得等を理由とする不利益取扱い等の防止を図ることを目的とした内容に改正されています。

さらに、従来からあった「妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止」に加えて、上司、同僚などが職場において、妊娠・出産・育児休業等を理由として就業環境を害する行為をすることがないよう防止するための措置(労働者への周知・啓発、相談体制の整備等)が事業主に義務化されました。

いわゆるマタニティ・ハラスメント(マタハラ)対策です。

このように国が法律をかえて、事業主に取り組みを義務とした背景にはどのようなことがあるのでしょうか。

目次

少子化がとまらない

訪問させていただいた事業場でまあまあの頻度で耳にする発言に次のようなものがあります。

「育児休業とっている社員がいてね・・・困ってるんだよね。」、「最近は男性でも参観日とかでお休みするでしょ。」、「わたしたちのころは出産前日まで働いていたのに、今は切迫だなんだって早くからお休みする人が多いのよ。」

発言をしているご本人はマタハラやパタハラの意識はなくとも、危うい発言を当たり前のようにされる方も少なくありません。

長時間労働が美徳、長く働いている人を頑張っていると評価したり、仕事が人についてしまっている事業場では、休暇、休業を取得した人が責められるケースも少なくありません。

ただ、大介護時代の幕開けと言われる2017年を迎え、育児に限らず、親の介護、高齢化が進む中で自分自身の病気と仕事の両立など、時間的制約をもって働く人が今後ますます増えることを考えると、今までの働き方や休み方をいつまでもよしとすることには限界があるのも事実です。

女性の社会進出が少子化に拍車をかける?

人口ボーナス期、人口オーナス期の解説から今後の労働力確保のために女性の社会進出の必要性を書いてあった記事が2010年の日経ビジネスにありました。

(人口ボーナス期とは、働き手がたくさんいて子どもや老人が少なく社会保障費はさほどかからないという人口構造により経済成長が後押しされる期間)

その記事に対して、「女性が仕事をしたらますます子どもを産まなくなってしまう」というコメントがいくつかありました。

同一労働同一賃金と言いつつ、実質は中高年・正社員の給料を今より下げろ、若年・女性・非正規の給料は今より上げろ、と言っているよね。 それが実現されたら、20~30代女性の時給は今より上がる訳だ。今よりなおさら、出産なんかしてる場合じゃあなくなってしまうよね。 少子化は更に進む、と言い切れるよ。当たり前の事だ。

50年前は今の少子化を予測できたか?50年後を今のトレンドで予想しても、はずれます。机上の空論。失業率が高く、賃金が減少している時に、女性が進出すれば、さらに失業率が上がり、賃金が減り、女性の労働者化により、さらに少子化が進みます。少子化だから、子育てしやすくすることです。女性を進出させることは、少子化を進めます。そもそも労働者人口が減るのはまだまだ先の話、労働者不足を心配する前に、景気を良くして失業を減らすことを心配すべきだ。

しかし、それは大きな誤解でした。

女性の社会進出が少子化を招いていたのではなく、根強い「性的役割分担意識」が少子化を加速させたのです。

人口構成変化スピードと出生率からみる少子化の原因

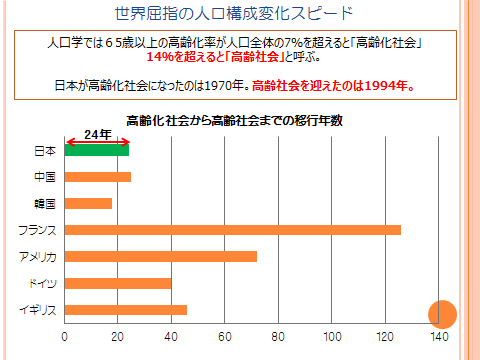

下の図は、65歳以上の高齢化率が人口全体の7パーセントを超え「高齢化社会」に突入してから、その比率が17%を超え「高齢社会」に突入するまでの年数をグラフにしたものです。

日本の少子高齢化が問題視されるのは、人口ボーナス期からオーナス期への移行スピードの速さです。人口ボーナス期の働き手がたくさんいて社会保障費はさほどかからない人口構造による恩恵をうける期間を日本は物凄い速さで駆け抜けてしまったと言われています。

実際、「高齢化社会」から「高齢社会」にたった24年で突入してしまいました。

中国は長年一人っ子政策をとっていたことがグラフの短さの影響だと思われます。

韓国は?それは根強い、日本より強い「性別役割分担意識」がそうさせているようです。

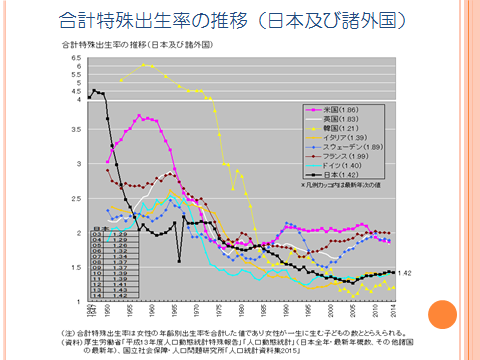

▼以下の図表は日本及び諸外国の合計特殊出生率の推移を示しています。

日本は折れ線グラフの黒です。さらに下をいっているのが韓国です。

このグラフをみると、出生率が落ち、合計特殊出生率が下がりつつも持ち直して2人前後で推移している国と落ち込んだまま1.5人を割り込んでいる国に分かれることがわかります。

前者は米国、フランス、イギリス、スウェーデンなどで、後者は日本、韓国、ドイツ、イタリアなどです。

この違いが生じる要因の一つに「男は働き、女は家庭を守る」といった「性的役割分担意識」があると言われています。

お隣韓国にその傾向が強いことはご存知の方も多いかもしれません。

ドイツは日本同様、男性の賃金が女性よりも高い水準だというところに、そのあたりの意識が現れているかもしれません。

イタリアは伝統的な家族システムが強固な国だそうです。

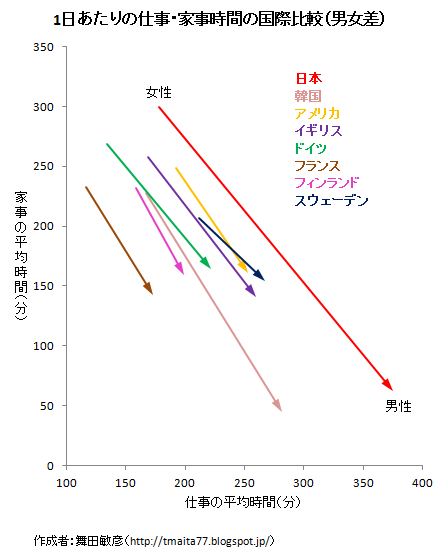

仕事と家事にかける時間の性差を図表で示してあるグラフもありました。

日本は線が最も長くなっていますね。仕事・家事時間のジェンダー差が最も大きい,ということです。それもそのはず。男性は仕事375分,家事62分に対し,女性は178分,299分ですから。

対して北欧のフィンランドやスウェーデンなどは,線が短くなっています。男女の位置変化が小さい,すなわち仕事・家事時間の性差が小さい,ということです。女性の社会進出,男性の家庭進出が進んだ国といわれますが,さもありなんです。

性別による賃金の差があると言われるドイツの男性は家事をしてくれているようです。

水野谷(2005)によると、「ドイツは日本に比べると比較的労働時間が短いため、全体的にその他の生活時間に余裕があるようだ。それもあってか、平日に日本の男性が家事に費やす時間と比べてみると、日本の男性が7分、ドイツの男性が1時間30分と1時間以上もの違いが表れている。」としている。しかし、いくら日本の男性の労働時間が長いからといってこの差はあまりにも大きい。日曜日になるとこの差はさらに大きく、日本の男性が27分に対して、ドイツの男性は2時間51分となる(水野谷 2005)。ここまでになると長時間労働のせいばかりにしてはいられない。確かに、週休二日制になったためその分の仕事を平日にしなければならなくなり、休日にはゆっくりと休みたいという考えもわかる。しかし、それは女性も同じことだ。他国では、男女の区別なく家事を担っているところもある。日本の男性も、社会状況として性別役割分業に反対しているのならば、自分の家庭も見直してほしい。

水野谷武志(2005)『雇用労働者の労働時間と生活時間』御茶の水書房

この性的役割分担意識を変えていかないかぎり、少子化に歯止めはかからないかもしれませんし、マタハラやパタハラ、セクハラはなくならないかもしれません。

性的役割分担意識を醸成してきたもの

1歳のとき、2歳のとき、その時々で好きな色が変わっていた長男は、靴を新調するときに「ピンク」を選びました。

夫は「何でピンクなん?せめて赤にすれば?」といった反応で、祖父や祖母からは「まぁ、ピンク?」と言われたものです。

そしてある日、子どもが保育園から帰ってきて、こう言いました。

「ピンクは女の子、青は男のの色なんで。」

保育園で誰かに言われたのかもしれません。

「男の子が水色とか青とか、ピンクは女の子の色とかそんなの決まってないよ。」と言うと、「ふ~ん」という反応でした。

性的役割分担意識が無意識にインプットされてきた原因の一つに学校教育があるのかもしれません。

わたしが過ごしてきた学生時代は、出席簿の順番は男子が先、女子があと。上履きは男子が青、女子が赤と決まっていました。

知らず知らずのうちに、女性よりも男性が優先だと思い込むようになっていたのかもしれません。

男女混合になれば、男の子だから、女の子だからと性別で見るのではなく、その子一人一人をみるようになります。

色も男女で分けた方が、管理しやすかったのでしょう。

今は家庭科も男女必須になっていますが、「男子は技術」、「女子は家庭科」と別れて教わっていた時代です。

当然のように家事は女性がするものと思う教育がそこにはありました。

ただ、今は違います。

子どもがはまっている宇宙戦隊キュウレンジャーも緑が女の子ですし、その前のジュウオウジャーは男性3人、女性2人の5人組でした。

昔は、女の子はピンクと決まっていて、4:1の男女比が当たり前でしたね。

男性が育休取得するなんておかしい?時代が違うのです。

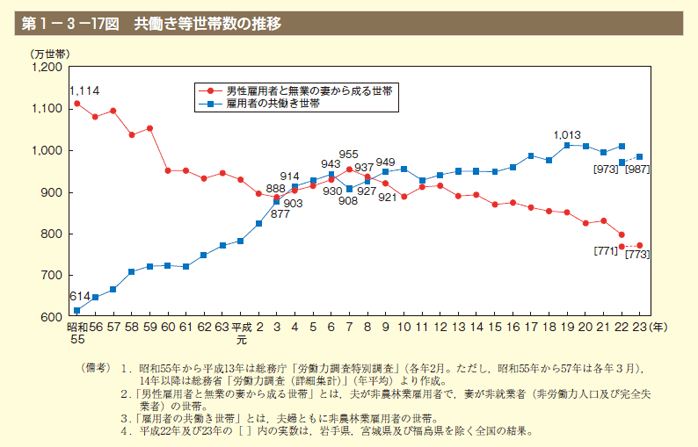

▲上の図表は、共働き世帯数の推移です。

共働き世帯が片働き世帯を抜き、その差はどんどん大きくなっています。

核家族化は進み、年功序列制度や終身雇用制度が終わり、非正規社員比率が10年前の2割から4割に上がっている今、男性だけが働けば子どもを生み、育てることができる時代は終わったと言えるでしょう。

そんな中、「男性が育児休業?どんでもない。」、「育児は母親の役割だろ!」、「出世はないと思っておけ!」といった言葉を直接かけてしまう上司や直接言わないまでも「わかってるよね。」といった雰囲気を醸し出されてしまっている現状があります。

実際、このような言葉が出てくるのは、性的役割分担意識のあらわれなのでしょう。

ただ、それでは少子化は進むばかりです。

自分の若いころはこうだった、ああだった、といってもそれは過去の話です。

男性の育児参加が第2子の出生率に大きく影響するというデータもあります。

2040年には1.5人で一人の高齢者を支えることになります。

男性の部下が育児休業を取得したいといったら、自分の老後をささえてくれる人間を育ててくれるのだという大きな心でサポートする必要があるように思うのです。

時代背景が違う。

まず、そのことをしっかりと認識する必要があります。