あなたは健康ですか?

この問いに、あなたの会社では何人の人が迷いなく「はい」と回答できるでしょう。

目次

だから「健康経営」に取り組めば儲かるんです

企業にあって従業員の皆さんが健康で気持ちよく働くことが会社経営の基本であるという視点に立ち、戦略的にそれをどう実践していくか、それが健康経営です。 by安藤久佳経産省局長

健康経営?

「それやって儲かるの?」 会社経営をされている方からは即座にそんな声が聞こえてきそうです。

職場で、出勤はするものの体調不良で生産性がなかなか上がらない「プレセンティズム」は大きな損失となっています。

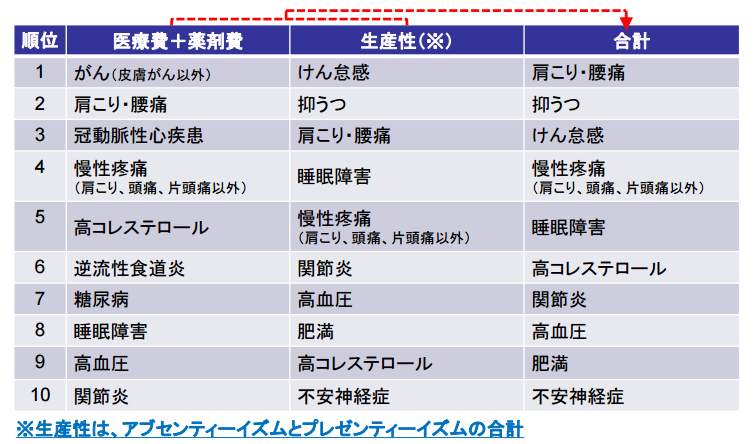

生産性と健康状態の関連についての調査(東京大学生政策ビジョン研究センター 健康リスク数別労働生産性損失の割合)によると、生産性への影響は「けん怠感、抑うつ、肩こり・腰痛」の順で高いという結果が出ています。

逆を言えば、これらの症状が解消されれば、生産性は上がる。つまり「儲かる」ということです。

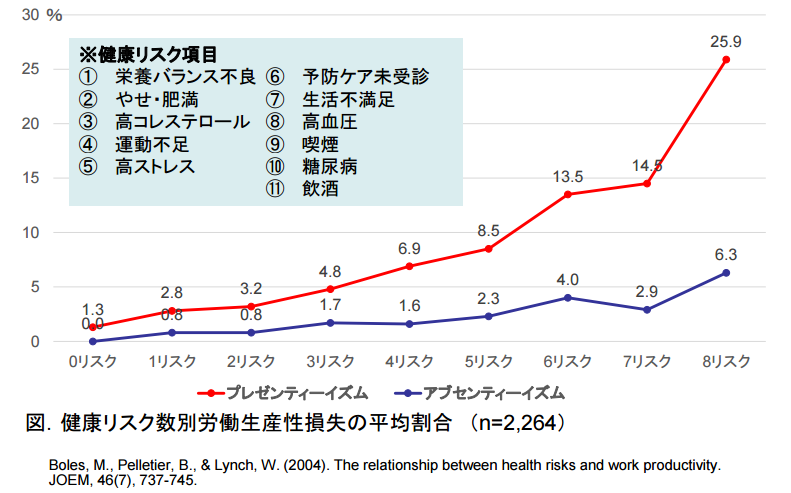

アメリカの先行研究によると、健康リスク数が増えるほど労働生産性(アブセンティズム、プレセンティズム)の損失割合は上昇する。特にプレセンティズムで顕著に労働生産性が損失につながっている。

「東京大学生政策ビジョン研究センター 健康リスク数別労働生産性損失の割合」より

時間外労働の短縮や年次有給休暇の取得促進などワーク・ライフ・バランスの促進の施策の成果として、秋田の(株)カミテという会社は生産個数10万個に対しての不良品個数が1,000個から30個改善したと言います。

施策への取り組みが職場の雰囲気を改善し、従業員の士気を高めたことと合わせて、働くときはしっかりと働き、休む時はしっかり休むことで、「けん怠感」をはじめとするプレセンティズム要因も解消されたのではないかと想像します。

「反応がない」その日は突然やってくる

中小企業の約半分が人手不足だと言います。

香川県の有効求人倍率は東京や愛知の次に高い月も多く、岡山や石川、富山など肩を並べ高倍率で推移しています。

ここ数年、地元での採用が厳しくなり四国行脚をしていると人事の方からお聞きすることが増えてきました。

「うちは求人を出しても応募があるから大丈夫」と思っている企業の方。

反応がなくなる日が目前に迫っているかもしれませんよ。

ゼロ成長に近い経済状況のもと 2014 年の労働力率と同水準で推移した場合、2030年の労働力人口は、2014 年の労働力人口 6587万人と比較して787 万人減少。

政府の掲げる2,3%の実質成長がなされれば、その不足はさらに拡大します。

そして、影響は中小企業の経営を大きく圧迫します。

今勤めている社員にいかに健康で継続的な勤務をしてもらうか。

そして、500万人と言われる働く意欲のある女性と高齢者の活躍をいかに促進するか。

その方向性で今走り出さなければ、身動きが取れなくなる日が来ます。

恐ろしく経営的に余裕がない状態になってからでは、「健康経営」とか「ワーク・ライフ・バランスの推進」など言ってられなくなるのですから。

「健康経営」への取り組みと効果

企業にお邪魔してお話をしていると、「意識」を変えることの難しさがキーワードとしてよく出てきます。

自分1人のことでも意識を変えることは並大抵のことではありません。

それが集団、組織を対象としたものであれば、数か月で簡単に変わるものではないことは理解いただけると思います。

「健康経営」についても、様々な企業が各会社の課題に合わせて趣向を凝らした取り組みをされています。

そして、多様な角度からの取組を継続することで、従業員の行動変容をともなう意識改革へ繋げておられます。

事例1 建設会社 社員数約80名

「社員が健康でないと会社は成り立たない。」という社長の考えのもと2年前に社内は基本禁煙とした。現在の課題はメタボに対策で、健康診断後のアフターフォロー面談、毎月総務部で健康新聞を作成し、社員に配布。健康講座を三か月に一度講師を呼んで実施。

家族のためにも、まずは自分の健康に注意し、対策も積極的にやるという気風が生まれ、意識改革につながっている。

事例2 建設コンサル会社 社員数約40名

社員の平均年齢が40歳を超えた7,8年前から、持病を抱え、体調を崩す社員が増えてきた。それに伴い仕事中の急病や事故が新派押されるようになり2020年に社長が「健康経営」を宣言。

定年まで健康で働き続け、リタイア後のためにもよき生活習慣を見つけてほしいという社長の願いから「持病に関する申告書」は通院、投薬状況、緊急時の連絡先等々を全員に記入してもらっている。

県の主催イベントに参加することで、健康づくりを促進。ネット上にお互いの歩数等を入れ、みんなで励ましあって楽しみ、おかげで健康や運動への意識が高まった。

具体的には、「今回のイベントで歩くことを意識するようになり、自分の身体について考える機会になった」、「テレビやラジオの健康情報に耳を傾けるようになった」、「チームでの参加だったので頑張ることができた」という声が聞かれるようになった。

その他の取り組みとして「健康ルーム」を設け体重体組成計と血圧計を置き、測ることを習慣化、記録して「見える化」している。

会社の自販機にトクホのお茶や甘いジュースや炭酸飲料をやめて果汁100%ジュースを入れたり、リクエストに応じて、季節ごとに内容を見直している。

「健康宣言」以降、毎朝全員でするラジオ体操もメリハリがついてきた。

建物内はすべて禁煙。

ストレスを和らげるのに音楽が有効ということで、小さい音で有線のクラッシックを流している。

基本全員参加のボーリング大会やソフトボール大会の大会では運動の楽しさを改めて知り、リフレッシュにもなっている。

事例3 食品製造・販売業 約200名

「会社のためによく働く人ほど健康を害しがち、もっと健康に注意してもらおう」という社長の考えのもと取り組みスタートした。

男性社員にはヘビースモーカーが多くいた。「煙草は体に良くない」と見かけるたびに言っていた。喫煙者も意識し、20人近くいた喫煙者も3人になった。

健康づくりイベントに参加。歩数計のポイント等で企業対抗。

参加により歩くことを増やし習慣化させた人がたくさんいる。腹囲が細くなった人。血圧が下がった人、血糖値が下がった人、いろいろな効果が目に見えるようになってきた。

工場でやっていたラジオ体操を本社でも始めた。

面倒臭がりの男性陣も社長がいうのではと諦めたようにやりはじめた。

健康診断は要再検査を知らせるだけでなく、病院で精密検査をしてきてもらい、その結果を産業医の先生に報告し、再度先生の所見をもらっている。

残業もなるべく減らすように指導。必要な残業はやむを得ないとしても、基本的に月間20時間を上限とし、無用な残業で会社に居続けることがないよう言い続けている。年次有給休暇の取得促進も含め、総務部を通じてそれぞれのラインの長にマネジメントさせている。

健康経営という言葉も馴染み、社内にすっかり浸透している。健康経営に真摯に取り組んでいる会社なんだという認識を社員が持っている。

事例4 ITベンチャー 社員約60名

仕事の集中するあまり、コンビニでおにぎりを買ってきて、それを食べながらまたパソコンに集中する。一緒に食事に行っても、食事のバランスの悪さが気になり、野菜接摂取の大切さを知ってもらおうと野菜の現物支給を始めた。

活動量計により歩行距離を出して四国お遍路を巡っているような仕組みにして社員同士で競うなどのイベントをきっかけに、多くの人が歩くことに積極的になった。

良質なたんぱく質をとるために、ゆで卵とチーズを社内で食べ放題に。

筋肉トレーニングマシンがほしいとの要望があり会社で購入。

会社では、一番大事なものは健康も含めての自分。2番目が健康も含めた家族。3番目が仕事。

家族の具合が悪いとなるとチームメンバーと相談し、コンセンサスを共有したうえで遠慮なく帰る。

顔色をみて調子が悪そうな時は声をかける。

今始めないと未来はない

「何からやったらいいかわからない」

「いつかやりたいと思っている」

「やらなければとは思っている」

思っているだけでは何も変わらず、むしろ後退するばかりです。

意識改革や行動変容を瞬時にできる魔法はありません。

時間がかかる分、気づいた今始めなければ、状況はますます厳しくなる一方です。

着手ポイントだけでも明確にできるかもしれません。スモールステップから踏んでみませんか?

是非一度ご相談ください。